【GⅠトレンドハンター フェブラリーS編】求められるのは完璧に近い東京適性

重賞レースのデータ分析では過去10年が一般的だが、競馬のサイクルは短く、10年前の結果は現在と大きく異なることも多い。近年はローテーションも変化し、GⅠ戦線のトレンドが進化している。今回は、フェブラリーSの傾向をライターの勝木淳氏(@jamjam_katsuki)が考察する。

今年は荒れない?GⅠ開幕戦

重賞レースでは通常、過去10年間のデータを使用する。10回やってどのぐらいの割合で好走したかを考えるのは統計的には信用でき、もっといえばわかりやすい。

だが、10年前のレースといえば、競馬ではひと昔前でもある。競走馬のサイクルは短く、2、3年で出走馬の顔ぶれはがらりと一変する。2015年の勝ち馬といわれ、すぐに頭に浮かぶことは多くない。

たとえば10年前のフェブラリーSを勝ったのは連覇を決めたコパノリッキーだ。前年最低人気で勝ち、この年は堂々1番人気で制してみせた。翌年はモーニンで、どちらもすでに種牡馬として産駒を競馬場に送りつづける。

また、トレンドという意味ではローテーションも大きく変化した。GⅠからGⅠを渡り歩くローテが目立ち、競走馬はトレセンと外厩施設、競馬場を往復するのが当たり前になった。出走間隔は延び、連闘でのGⅠ出走は2020年チャンピオンズCのヨシオが最後。そこから5年間、出走がない。こういったローテの変容なども踏まえ、あえて過去5年にしぼり、GⅠの最先端をつかもう。

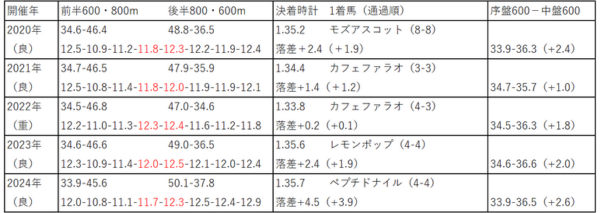

早速、フェブラリーS過去5年分のタイムを振り返っていく。良馬場ならば、およそ決着時計は1分35秒台で、ダートながら芝に近い時計が出るのは東京ダート最大の特徴だ。カフェファラオの連覇は数字でみても、抜けており、特に後半の数字が優秀。前半800mはハイペースだった昨年を除くと、おおむね46秒台半ばだが、2021年はラスト600mが速く、落差(前後半の差)が小さい。カフェファラオがいかにスピードとその持続力に長けていたかがわかる。

近年のフェブラリーSはこの傾向が強く、平均ラップで最後までスピードを落とさずに駆け抜ける馬が勝つ。ダートのラストはしのぎ合い、我慢比べのステージが定番だが、フェブラリーSは例外だ。イメージでいえば、同じ東京マイルの安田記念に近い。一定のスピードで走る力を求められ、通過順をみても極端な差し競馬にはほぼならない。

ちなみに昨年は前半が非常に速く、後半は失速ステージ。落差は3秒9もあり、最後は12.9と時計がかかり、一般的なダート競馬のハイペースに近い構成になった。これはひと昔前のフェブラリーSに近く、筆者はちょっと懐かしい気分だった。

近年のフェブラリーSは一定のリズムで進むハイレベルなスピード競馬と定義した。だからこそ重要なのは中盤のラップ推移、具体的には3コーナー手前から4コーナーにかけてのペース変化である。

コーナーを利用した巧みでわずかなペースダウンが最後の直線501.6mで止まらない出力を残す。わかりやすく落ち込んでいるわけではないが、4、5ハロン目に12秒台に落とし、残り600m標識からの加速につなげている。ただ速いというわけではなく、この中盤のひと呼吸こそ先行馬が残せる理由である。

この5年で最速は2021年の12.0。ほぼひと呼吸入れていないに等しく、これを押し切ったカフェファラオはとてつもない心肺機能だった。序盤のスピードと後半1000mの我慢比べでわずかでも加速できれば勝ち負けに持ち込める。東京のレースでよく耳にする末脚勝負に強い馬はフェブラリーSでは単勝勝負しづらい。